Library

跨境融资担保纠纷中对不追加主债务人的实践突破

2024.12.19

作者: 中银 (苏州) 律师事务所 程昊然

一、案件基本情况

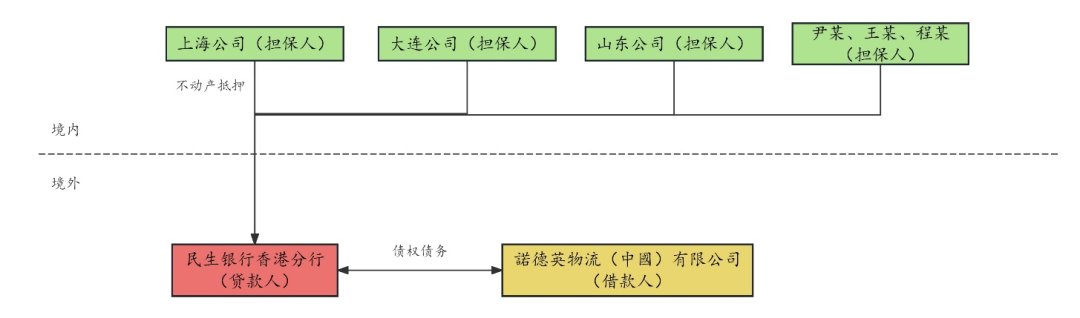

(一)裁判要旨 涉港内保外贷金融担保合同纠纷中,香港特别行政区法院生效判决确认主债权后,当事人再次确认判决内容并履行了部分还款义务、主债权明确的,债权人在普通诉讼程序中,可以仅起诉担保人。 (二)基本案情 2018年4月,中国民生银行股份有限公司香港分行(贷款人,以下简称“民生香港分行”)与諾德英物流(中國)有限公司(借款人,以下简称“香港公司”)、上海某公司(担保人,以下简称“上海公司”)、大连某公司(担保人,以下简称“大连公司”)、山东某公司(担保人,以下简称“山东公司”)、尹某(担保人)、王某(担保人)、程某(担保人)共同签署《授信合同》,约定:授信金额3,100万美元;上海公司为该笔授信提供最高额不动产抵押;上海公司、大连公司、山东公司、尹某、王某、程某为该笔授信承担连带责任保证;借款人同意接受贷款人主营业地所在地法院的非专属管辖。

后本案借款人未按时还款,民生香港分行在香港提起诉讼,香港高等法院作出编号为HCA1680/2020的《终审判决》,判令香港公司及尹某、程某向民生香港分行支付8,492,175.68美元。但该《终审判决》后,香港公司、尹某、程某未按照判决支付全部款项。 2020年12月17日,民生香港分行与香港公司、尹某和程某以及上海公司、大连公司、山东公司于上海市徐汇区共同签署了《还款计划协议》,约定:各方均认可香港特别行政区高等法院《终审判决》;各方就上述欠款金额再次达成还款计划;因民生香港分行要求上海公司、大连公司、山东公司承担保证责任的相关争议,各方应向上海市徐汇区人民法院提起诉讼,适用中华人民共和国法律。嗣后,本案的债务人及担保人再次未完全履行还款义务,原告遂提起本案诉讼。 本案诉讼中,上海公司辩称:香港特别行政区高等法院判决未在内地法院获得认可,在本案中不能以证据方式获得间接认可,涉案主债务应当依法审理确定。原告将主债务与担保债务分开起诉,以合法形式掩盖非法目的,意图谋取不当利益,主债务人应参加本案审理。

二、本案裁判的逻辑

(一)关于法律适用法和管辖 为了更好地理解本案的裁判思路,笔者将先从本案所适用的法律开始说起。首先,本案中贷款人、借款人在境外,其余担保人在境内,故这是一起非常典型的内保外贷纠纷,具有涉外民事法律关系的因素。其次,根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四十一条规定:“当事人可以协议选择合同适用的法律。当事人没有选择的,适用履行义务最能体现该合同特征的一方当事人经常居所地法律或者其他与该合同有最密切联系的法律。”本案中各方当事人明确在《还款计划协议》中约定应当适用我国法律,且在本案诉讼中未存在当事人提出异议的情形。另外,在管辖法院方面,本案中各方当事人明确在《还款计划协议》中约定由上海市徐汇区人民法院管辖,且均未在诉讼中提出异议。故本案最终在程序上由上海金融法院裁判并适用我国相关法律规定。 (二)关于被告辩称需追加主债务人 基于前述分析,在明确本案裁判应适用我国的法律规定后,我们再来分析本案中上海公司的答辩理由,这也是本案可以作为典型案例的亮点。根据《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》第45条第三款的规定,债权人以诉讼方式行使担保物权的,应当以债务人和担保人作为共同被告。此处笔者需再添加一个背景情况,在民生香港分行于上海提起本诉讼时,借款人香港公司已在境外解散,不具有主体资格。因此,结合法律层面的规定合理推测当事人诉讼策略,我们可以认为香港公司此举旨在将本案往后继续拖延。 再反观上海金融法院所给出的裁判理由,其认为虽然确认主债权的香港特别行政区高等法院生效判决,未被我国内地法院认可与确认,仅能以证据形式出现,但是相关方后续在《还款计划协议》中明确表示认可该判决并已部分履行,故本案主债权金额明确,没有必要再追加主债务人为本案当事人。如果本案追加主债务人香港某公司为本案当事人,将导致本案审理效率不高,徒增当事人诉讼成本。根据《最高人民法院第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要》第九条的规定,债务人也不是本案必要共同被告。故对被告提出的追加抗辩,不予支持。

三、本案思考

(一)债权人能否跨越债务人直接起诉担保人 针对现行的法规、司法解释以及裁判案例,为解答这一问题需综合考虑。首先,我们的确可以从《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》第二十一条第三款找到债权人直接起诉担保人的法律依据:“债权人依法可以单独起诉担保人且仅起诉担保人的,应当根据担保合同确定管辖法院。”但此条款的核心在于确定管辖法院,且条款中明确指出了“依法”两字,此处“依法”所援引的即为《中华人民共和国民法典》第六百八十八条第二款:“连带责任保证的债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时,债权人可以请求债务人履行债务,也可以请求保证人在其保证范围内承担保证责任。”此外,《中华人民共和国民法典》第六百八十七条第二款规定:“一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,有权拒绝向债权人承担保证责任,但是有下列情形之一的除外…”第六百八十七所规定的即为保证人的先诉抗辩权,若从反方向理解该条款,在保证人丧失了先诉抗辩权后也确给债权人直接起诉担保人留下了空间。如以下案例:

法院 江苏省常州市中级人民法院 案号 (2016)苏04民终3188号 裁判内容 本院认为,《中华人民共和国担保法》第十八条第二款规定:“连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的,债权人可以要求债务人履行债务,也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任”。据此,债权人对于先向债务人还是连带责任担保人主张权利享有选择权,债权人当然可以先起诉债务人,后起诉连带责任担保人。

法院 河南省开封市中级人民法院 案号 (2021)豫02民终1242号 裁判内容 案涉借款的借款人系开封田威生物化学有限公司,该公司已进入破产程序。本案一审被告系案涉借款的担保人,债权人开封市全义建材有限公司可以选择不起诉借款人开封田威生物化学有限公司,而直接起诉案涉担保人。

可见,在我国的担保制度下债权人直接起诉担保人具有一定法律基础和裁判先例,但需满足以下条件: 1、 担保人所承担的为连带责任保证,债权人可以根据《中华人民共和国民法典》第六百八十八条直接跳过债务人起诉担保人;或 2、 担保人所承担的为一般保证责任且丧失了先诉抗辩权,债权人可以依据《中华人民共和国民法典》第六百八十七条跳过债务人起诉担保人。 但我国的担保制度除规定了人的担保外同时也包括物的担保,在物的担保下《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》第45条第三款已明确规定债权人需将债务人和担保人列为共同被告,现行大多数案例也按照此思路进行裁判:

法院 上海市奉贤区人民法院 案号 (2022)沪0120民初13880号 裁判内容 本案中,原告为实现质权,仅起诉担保人,违反了上述《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉有关担保制度的解释》第四十五条第三款的规定,原告应当将债务人、担保人作为共同被告一并起诉。

法院 湖北省汉江中级人民法院 案号 (2015)鄂汉江中民二终字第00112号 裁判内容 本院认为,根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国担保法〉若干问题的解释》第一百二十八条第一款的规定,债权人向人民法院请求行使担保物权时,债务人和担保人应当作为共同被告参加诉讼。

回到本案,这也是上海公司提出抗辩的理论基础,《授信合同》以及《还款计划协议》中除了约定人的担保外亦存在物的担保,上海公司以其不动产提供了抵押担保且民生香港分行的诉请中也包括要求对上海公司的抵押房产折价或者以拍卖、变卖后所得价款优先受偿。在本案适用中国法律的前提下,如果民生香港分行未把香港公司列为被告,则违反了《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》第45条第三款之规定。 (二)担保物权下对债权人仅起诉担保人的突破 我国担保制度中设立担保物权的行使需以债务人和担保人作为共同被告的逻辑在于确定交易秩序以及担保物的稳定,如果跳过对主债权的审查和确认直接行使担保物权将对市场秩序以及担保人的合法权益造成不利影响。在上海金融法院对本案作出裁判以前,其实亦存在突破的先例,但前提条件无一例外均为主债权已经清晰明确,法院认为债权人直接起诉担保人不会存在不利影响:

法院 四川省广安市中级人民法院 案号 (2020)川16民终1695号 裁判内容 关于第二个争议焦点:《最高人民法院关于适用<中华人民共和国担保法>若干问题的解释》第一百二十八条第一款之所以规定债权人向人民法院请求行使担保物权时,应将债务人和担保人列为共同被告,主要是为了查明未清偿债权的情况;但在本案中,未清偿债权已经生效刑事判决所认定,故不追加债务人并不影响案件实体审理。上诉人的该项上诉理由不能成立,本院不予支持。

法院 上海市浦东新区人民法院 案号 (2021)沪0115民初114993号 裁判内容 本院认为,原、被告的争议焦点在于原告与主债务人红枫国际医院之间的债权债务金额能否确定。被告认为本案应追加红枫国际医院作为被告参与诉讼,否则案件的基本事实及债权债务关系难以查清。对此,本院认为,是否追加主债务人参与诉讼需要根据案件的具体情况进行判定,若在案证据足以确定主债权金额,则追加主债务人参加诉讼并非必要。

虽存有判例,但主流的裁判思路依旧以《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》第45条第三款的规定一刀切,此前所产生的突破也仅为个别地区法官的个人理解,尚未形成具有指导意义的案例或成为主流裁判思路。 此次上海金融法院以具有指导意义和典型意义的方式对本案的裁判思路予以发布,相当于在实践领域给债权人跨越债务人直接起诉担保人的诉讼构造在很大程度上予以明确。此外,上海金融法院在本案裁判中亦提到:“根据《最高人民法院第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要》第九条的规定,债务人也不是本案必要共同被告。”结合该条的文义理解:“担保合同的主债务人在我国境外,债权人在我国仅起诉担保人的,人民法院应根据《中华人民共和国民事诉讼法》的相关规定行使管辖权。在审理过程中,如发现依据担保合同的准据法,担保人享有先诉抗辩权或者该案需要先确定主合同债权额的,可以根据不同情况分别作如下处理…”可见,该条款并未与我国现行的其他法律冲突,且逻辑中对债权人行使担保物权亦留下一定的空间。 需要着重说明的是,笔者认为本指导案例并非是对《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》第45条第三款的挑战或冲突,相反,本案例是在当今世界的经济环境下对该条款更进一步的解释。上海金融法院并非是在主债权尚未确定的情况下贸然裁判,其在审查香港特别行政区高等法院生效判决的同时,审查了授信合同、贷款发放、生效判决后债务人履行等相关证据,在本案的在案证据可以足以反映主债权情况时,法院才认为无需追加主债务人为案件当事人。 (三)跨境融资担保中的管辖 本案各方未针对案件的管辖权进行争辩,在《授信合同》中约定受香港法律管辖,同时在各类担保合同以及《还款计划协议》中均约定由中国的法院管辖,虽主合同以及从合同约定了不同的管辖地点,不过各方确也达成一致意见且法院充分尊重了当事人的意思自治。但在跨境融资担保这类案件中,尤其是内保外贷或外保内贷的纠纷中,交易各方处于不同国家或地区,存在大量主合同与从合同约定不同国家或地区法院管辖的争议解决条款,因此管辖争议在此类案件里亦是需要考虑的重点。 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国民法典>有关担保制度的解释》第二十一条第二款约定了债权人一并起诉债务人和担保人的,应当根据主合同确定管辖法院。该条从文义上遵循立法规定,理论上也坚持了“从随主”的原则。在案件类型不涉外的情形下,司法实践均根据主合同确定管辖法院。但当案件加入涉外因素时,针对管辖的情况即发生了一些变化。涉外因素介入后,主体可能存在一方甚至多方外国主体,忽略域外法院的排他性管辖权而直接依据主合同对从合同行使管辖权,将可能侵害他国司法主权。《最高人民法院第二次全国涉外商事海事审判工作会议纪要》第八条规定:“人民法院根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定仅对主合同纠纷或者担保合同纠纷享有管辖权,原告以主债务人和担保人为共同被告向人民法院提起诉讼的,人民法院可以对主合同纠纷和担保合同纠纷一并管辖,但主合同或者担保合同当事人订有仲裁协议或者管辖协议,约定纠纷由仲裁机构仲裁或者外国法院排他性管辖的,人民法院对订有此类协议的主合同纠纷或者担保合同纠纷不享有管辖权。”此条款给主从合同分别审理留下了空间。因此,实务中只要协议中明确了外国法院的非排他性管辖,同时根据我国法定管辖的规定我国法院享有对案件的管辖权,那么即可以实行“主从分离”主义进行分别审理。 (四)债权人不追加债务人后对跨境融资担保的影响 本案作为典型案例发布后,笔者认为在未来实践中将会有不少境外债权人直接在我国对担保方发起诉讼,尤其在当下跨境并购、企业出海如此频繁的态势下,多数境外实际借款方可能仅为SPV亦或是壳,境外债权人在面对借款方无力偿还时可以另一种方式在我国的司法体制下寻求救济。同时,笔者认为,此判例后亦会衍生出担保方在承担责任后如何向境外债务人追偿的问题。境内担保方在承担担保责任后,相对于境外的债务人即取得债权人地位,境内担保方需凭借其签订的《担保协议》继续向境外债务人追索。此时,担保合同的有效性、法律适用问题又将成为各方关注的焦点。根据《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》第四条规定:“中华人民共和国法律对涉外民事关系有强制性规定的,直接适用该强制性规定。”由于内保外贷交易模式涉及外汇管制等金融安全,中国法院可能会强制适用中国法律来审理某些法律关系。此外,笔者认为内保外贷是否登记也会在很大程度上影响担保方对债务人的追偿。虽然自2014年6月1日《跨境担保外汇管理规定》生效后,司法实践在未办理登记不影响担保合同效力这一问题上形成了统一。但我国是一个外汇管制较为严格的国家,未办理内保外贷或外保内贷登记,可能会给未来的外汇结算造成一定的阻碍。

四、结语

在当今跨境交易如此频繁的时间点,上海金融法院以本案的裁判结果作为典型案例具有深远的意义。裁判中,法院并未陷入当事人所创设的法律障碍,同时法院也忽略了以往跨境融资担保中经常作为争议焦点的准据法问题、管辖问题、登记问题,而是将关注点放在本次金融交易的本身,在充分尊重当事人的情况下维持了跨境金融的秩序。如此,减少了不必要的诉讼程序,降低了当事人的诉讼成本,提高了审判效率。本案裁判思路对今后类似跨境金融担保案件的审理,具有积极的指导与借鉴意义。

上一篇: 已经是第一篇了

下一篇: 已经是最后一篇了

推荐文章

相关律师

程昊然

chenghaoran@zhongyinlawyer.com

-执业律师