Library

解锁新能源汽车电池行为刑事责任分析

2025.06.16

作者: 中银律师事务所 张晓君

基本案情:

上海市嘉定区人民检察院指控,2022年至2023年间,被告人刘**伙同被告人刘**经营某某公司1期间,为非法牟利,违反国家规定,通过闲鱼、抖音等平台承接相关新能源汽车电池解锁业务,将刘**名下的牌号为豫A****的蔚来新能源汽车上的电池控制器参数配置信息,通过复制并导入该品牌的故障或被锁电池管理系统的方式,修改相关电池管理系统的数据,致使同步上传至某某公司2(注册在上海市嘉定区,以下简称某某公司2)数据平台、新能源汽车国家检测与监管平台采集的相关数据异常。经查,被告人刘**、刘**通过上述方式修改两块蔚来新能源汽车电池管理系统数据,违法所得共计人民币5000元(以下币种相同)。公诉机关认为,被告人刘**、刘**违反国家规定,对计算机信息系统中存储、处理或传输的数据进行修改,后果严重,其行为均已构成破坏计算机信息系统罪。

法院经审理查明,2022年至2023年间,被告人刘**、刘**共同经营某某公司1期间,为非法牟利,违反国家规定,未经某某公司2授权,私自通过闲鱼、抖音等平台承接蔚来新能源汽车电池解锁业务。二名被告人利用芯片读写器、电脑等工具,通过将刘**名下的号牌号码为豫A****的“蔚来”新能源汽车上正常运行的电池控制器参数配置信息进行复制,并导入被维修车辆的故障或被锁电池管理系统的方式,修改相关电池管理系统的数据,致使同步上传至某某公司2数据平台、新能源汽车国家检测与监管平台采集的相关数据异常。刘**、刘**实施的上述解锁电池的行为,客观上导致某某公司2对其销售的新能源汽车电池运行的采集数据失真,影响某某公司2对新能源汽车安全运行的监管。现经查证,刘**、刘**通过上述方式分别于2022年11月、2023年6月修改了两块蔚来新能源汽车电池管理系统数据,获取违法所得共计5000元。

上海市嘉定区人民法院认为,被告人刘**、刘**为非法牟利,违反国家规定,对新能源汽车计算机信息系统中存储、处理或传输的数据进行修改,导致新能源汽车电池运行的采集数据失真,影响新能源汽车安全运行的监管,后果严重,其行为均已构成破坏计算机信息系统罪。

作者认为本案定性不准确。

刑法第二百八十六条“破坏计算机信息系统罪”规定:违反国家规定,对计算机信息系统功能进行删除、修改、增加、干扰,造成计算机信息系统不能正常运行,后果严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役;后果特别严重的,处五年以上有期徒刑。违反国家规定,对计算机信息系统中存储、处理或者传输的数据和应用程序进行删除、修改、增加的操作,后果严重的,依照前款的规定处罚。故意制作、传播计算机病毒等破坏性程序,影响计算机系统正常运行,后果严重的,依照第一款的规定处罚。单位犯前三款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。

对于此类案件首先要明确以下问题:

1、 保护的何种权益

对于新能源汽车的电池有两种占有方式,一种是购买,即跟随新能源车一起购买,所有权自然归购买人,使用车辆所产生的一切数据属于所有人所有,对车辆维修,国家规定车企应该向社会公开维修信息,此处不做阐述。另一种是租用电池,车辆所有人只有使用的权,所有权归车企,这样电池使用过程中产生的数据归电池所有人所有,电池的控制系统作为电池的一部分自然属于车企。本文只对此种情况进行阐述。

2、 电池条码

根据相关新闻报道,2023年5月上海市嘉定区民警接到某品牌汽车电池运营部门的报案,称其企业平台动力电池数据存在异常,同一新能源汽车电池序列号在同一时间出现在北京、上海等不同地点,这种情况不止一两起。经进一步侦查,公安机关发现,有人私自拆装了汽车电池,并将同一序列号的电池信息复制后,替换到该品牌多辆不同的新能源汽车上使用。

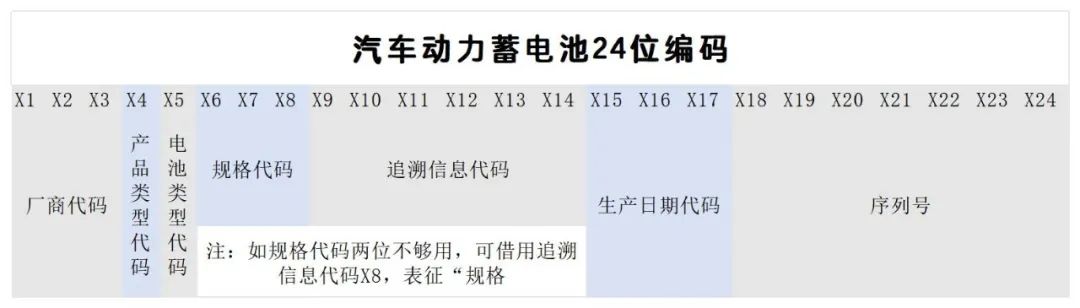

《新能源汽车动力蓄电池回收利用管理暂行办法》第九条规定,电池生产企业应与汽车生产企业协同,按照国家标准要求对所生产动力蓄电池进行编码,汽车生产企业应记录新能源汽车及其动力蓄电池编码对应信息。电池生产企业、汽车生产企业应及时通过溯源信息系统上传动力蓄电池编码及新能源汽车相关信息。也就是说,每一块新能源汽车配置的电池,都应配备唯一的序列号。汽车动力蓄电池24位编码分别由3位厂商代码,1位产品类型代码,1位电池类型代码,2位规格代码,7位追溯信息代码,3位生产日期代码,7位序列号组成。

3、 锁电

指车辆生产厂家为确保驾驶安全而采取的一项措施,是通过车载的BMS电池管理模块对电池进行限制来实现的。其核心目的在于降低电池自燃的风险。这种锁电行为有两种主要方式:一是限制电池的可用量,二是限制电池的充放电功率。

4、 解电

即对BMS系统进行复位,将BMS中记录的电池包相关数值如总公里数、累积充放电安时数以及老化系数等进行初始化。然而,在解电之前,必须先了解车辆被锁电的原因。

5、 BMS(电池管理系统)

具备电池管理、状态实时监控、防止过充过放、提高使用效率和延长使用寿命等功能。电池管理系统主要由中央处理器、执行模块、传感器等部分组成,是一个巨大的软硬件综合体。动力电池实时状态信息通过安装在电池包内的传感器传递给中央处理器,中央处理器收到信息后进行分析,将分析处理后的信息通过执行机构进行执行,在满足车辆动力需求的情况下,不断动态调整电池的实时状态,使其始终处于最佳的工作环境中,满足车辆的动力需求和安全需求。BMS主要具有监控、计算、通信、保护的功能。通过CAN通信,BMS可以实时获取整包相关信息,提取电池包的总压、单压、电流、温度等可以作为设备保护参数的数据信号。

BMS系统具有下列功能

1.状态监测与估算

(1)电压/电流/温度监测:高精度传感器实时采集数据。

(2)SOC估算:结合安时积分法(累计误差需定期校准)和开路电压法(精度高但需静置),先进系统采用卡尔曼滤波或神经网络算法。

(3)SOH评估:通过内阻、容量衰减等参数反映电池老化程度,提前预警。

2.均衡管理

(1)被动均衡:通过电阻消耗高电量电池能量。

(2)主动均衡:利用电感或电容转移能量,效率可达90%,但电路复杂、成本高。未来随着电芯一致性提升,主动均衡需求可能降低。

3.热管理

(1)散热:高温时启动液冷或风冷系统。

(2)加热:低温环境下采用PTC加热,防止锂析出导致的容量下降。

4.安全与通信

(1)通过CAN总线与车辆控制系统、充电桩交互,上报故障码或接收指令。

(2)储能系统需具备防环流设计,快速响应异常并隔离故障电芯。

6、计算机系统

《关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》第十一条:本解释所称“计算机信息系统”和“计算机系统”,是指具备自动处理数据功能的系统,包括计算机、网络设备、通信设备、自动化控制设备等。

《计算机信息系统安全保护条例》“本条例所称计算机信息系统,是由计算机及其相关的配套设备、设施(含网络)构成的,按照一定的应用目标和规则,对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。(自动处理数据功能的系统)”

通过以上概念,可以得出结论,本案中的电池管理系统属于计算机系统。

7、侵入行为

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》第二条,具有下列情形之一的程序、工具,应当认定为刑法第二百八十五条第三款规定的“专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具”:

(一)具有避开或者突破计算机信息系统安全保护措施,未经授权或者超越授权获取计算机信息系统数据的功能的;

(二)具有避开或者突破计算机信息系统安全保护措施,未经授权或者超越授权对计算机信息系统实施控制的功能的;

(三)其他专门设计用于侵入、非法控制计算机信息系统、非法获取计算机信息系统数据的程序、工具。

侵入就是避开或者突破计算机信息系统安全保护措施,未经授权或者超越授权的行为。

再看被告实施了哪些行为:

1、因为BMS通信协议是加密的,被告首先要破解加密的通信协议,这就突破了电池的安全保护措施,控制车辆功能的软件是制造商重要的知识产权,通常受到版权法保护,其核心算法和设计也可能构成商业秘密。技术保护措施(TPM),即软件锁,被用来防止这些知识产权受到未经授权的访问、复制或修改。这是制造商反对用户改装行为的主要法律依据之一。

《数字千年版权法案》(DMCA)反规避条款 (17 U.S.C. § 1201): DMCA第1201(a)(1)(A)条禁止规避有效控制受版权保护作品(如车辆软件)访问的技术措施。破解电池的软件锁很可能涉及此类规避行为。基于上述行为,被告实施了侵入行为,侵犯车企软件知识产权的行为。

2、删除了管理系统中原电池的数据,并输入其他车辆的正常电池编码和数据造成了哪些后果:首先本案中涉及三个计算机控制系统,首先是汽车的电池管理系统,第二个是某某公司2数据平台,第三个是新能源汽车国家检测与监管平台系统。第二第三系统采集的相关数据异常不是破坏计算机信息系统罪的构成要件,车辆电池管理系统是否得到破坏是本罪的关键。本案中BMS核心功能并未被破坏,还能正常运行,实际上被告只是上传了虚假信息,来蒙蔽计算机系统,这就好比用别人的身份证,混过检查一样,并未破坏验证系统。这是一种控制行为。

最高人民法院第145号指导案例“李某某等非法控制计算机信息系统案”中,法院认定:通过修改、增加计算机信息系统数据,对该计算机信息系统实施非法控制,但未造成系统功能实质性破坏或者不能正常运行的,不应当认定为破坏计算机信息系统罪,符合刑法第二百八十五条第二款规定的,应当认定为非法控制计算机信息系统罪。

该指导性案例,实际上明确了对于存储、处理或者传输的数据进行删除、修改、增加操作的行为方式,需要造成系统功能实质性破坏或者不能正常运行的后果。司法实践中,除了个别以报复破坏为目的的违法行为外,大多数的违法行为不是以系统瘫痪为目的,往往以获利为目的。比如修改分数、删除违法数据、负面评价等等,影响的往往是特定人的信息。对于这类行为,不应当认定为:系统功能实质性破坏或者不能正常运行。

综合以上,本案被告实施的侵犯车企知识产权的行为是为了实现侵入计算机的后果,属于行为犯,应该被后者吸收,被告采取避开或突破车企的安全保护措施,删除,修改电池管理系统内信息的行为,并未造成电池管理系统的实质性损害和不能正常运行,应构成非法控制计算机信息系统罪。

上一篇: 已经是第一篇了

下一篇: 已经是最后一篇了

推荐文章

相关律师

张晓君

zhangxiaojun@zhongyinlawyer.com

-总所管委会委员

-高级合伙人