Library

电信诈骗罪胁从犯认定问题研究

2020.01.09

作者: 中银律师事务所 候建林

近几年,电信诈骗案件频发,诈骗手段越来越新奇,国家在重点打击电信诈骗活动时抓了很多人,但是老板很少被抓到,被抓的大多数是工作人员。这些工作人员在境外工作时,会被收走护照、手机,统一进行管理。因此,在具体辩护的时候,经常会有律师提出胁从犯的辩护意见,但是法院一般不予采纳。为了帮助了解胁从犯的认定标准及法院裁判观点,笔者萌生了研究实践中法官对胁从犯认定情况的想法,遂成本文。本文主要内容包括:刑法对于胁从犯的规定、胁从犯认定标准、法官对于胁从犯认定的把握。

刑法怎么看?

第二十八条【胁从犯】对于被胁迫参加犯罪的,应当按照他的犯罪情节减轻处罚或者免除处罚。

条文注释

行为人并非有预谋地参与犯罪,而是在其他人的胁迫下才被迫答应参与犯罪的,是胁从犯,其犯罪的主观恶性相对较小。但最后参加犯罪仍是由其意志决定,其人身并未受到强制,主观上仍有意志自由,只是畏于自身遭到危险。这种行为人主观上是有罪过的,因此,应当负刑事责任,但是依法减轻或免除处罚。如果行为人是在身体完全受强制的情况下失去了支配自己行为的能カ,不具备意志自由,因而其既缺乏刑法意义上的行为,主观上也没有犯罪故意或过失,不是胁从犯,可以认定为不可抗力或者紧急避险,不负刑事责任。

胁从犯认定标准

(一)胁迫的真实性

威胁是一种表意行为,胁迫者对受胁迫者施以胁迫,必须是客观真实的。即胁迫人有表意行为,受胁迫者认识到、意识到自己受到胁迫。被胁迫人捏造情景称自己处于受胁迫状态,或者当时没有意识到受胁迫而事后知晓,称自己当时已经处于威胁之下,这些情况都属于缺乏被胁迫的真实性。如果胁迫者只是吓唬,并非真的或者根本没有能力使胁迫内容付诸实施,则胁迫也不成立。

(二)胁迫的紧迫性

胁迫应当具有紧迫的现实危害性,即,供受胁迫者思考的余地是很小的,时间是紧促的。如果受胁迫者有充分的时间寻求帮助,摆脱胁迫,有摆脱胁迫的机会和条件却不利用,就说明参加犯罪是受胁迫者的自愿行为,并非胁迫使然,因而不成立胁从犯。

(三)胁迫的对象

即胁迫指向谁的问题。除受胁迫者本人外,将胁迫的范围扩大到受胁迫者的近亲属及与其有特殊亲密关系的其他人是合理的。从某种程度上来说,这些人的利益实际上就是受胁迫者本人利益的自然延伸。以这些人的利益相要挟,也能使受胁迫者产生强烈的反应,与威胁侵犯受胁迫者的利益是没有什么区别的。但是胁迫的对象一般不包括陌生人、胁迫者本人的“自我威胁”。

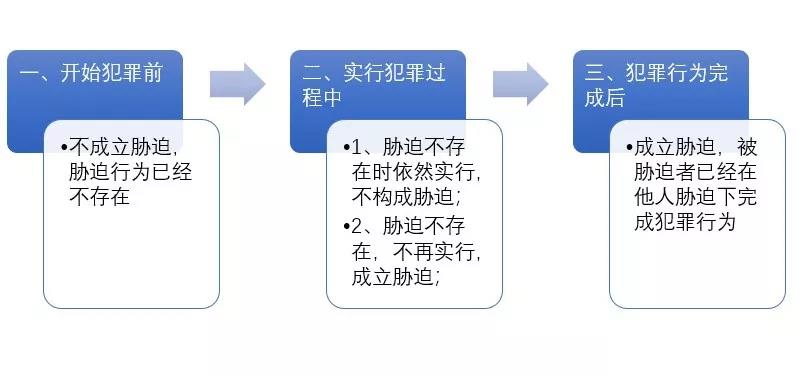

(四)胁迫的时间

胁迫的时间问题,即胁迫是否应持续存在于受胁迫者实施犯罪全过程之中。实践中应当分情况来看待:

特别需要说明的是第二种情形,对于第二种情况,其实就涉及到胁从犯的转化问题。受胁迫者必须是为了摆脱现实的危害或不利才不得不参加犯罪,当这种危害或不利已经不存在了,受胁迫者仍然执意实行犯罪行为,就表明受胁迫者是主动的实施犯罪,积极地追求犯罪结果的发生,当然不能认定为胁从犯。

(五)胁迫的程度

胁迫需要达到什么样的程度。

就胁迫而言,胁迫所指向的要侵犯受胁迫者的利益与受胁迫者依据胁迫者的意思而实施的犯罪行为所侵犯的利益需要进行权衡,两者之间的差距不能太大。如果受到的胁迫是微不足道的,即使行为人在共同犯罪中所起的作用较小,也不能成立胁从犯。并且,胁迫所指向要侵犯的利益不限于合法利益,还应当包括非法利益。如与他人通奸等不名誉的隐私等。但是如果非法利益是通过犯罪行为获得的,则不具有可胁迫性。即使胁迫者要求其侵犯的利益小于这种非法利益,也不能构成胁从犯。

法官怎么认定?

对于胁迫,可以是以杀害相威胁,也可是以伤害相威胁,亦可以是以损害财产或揭发隐私等相威胁。那么在实践中,法官对于胁迫程度及胁迫的认定是如何把握的呢?下面是笔者检索的过程及梳理结果。

(一)检索过程

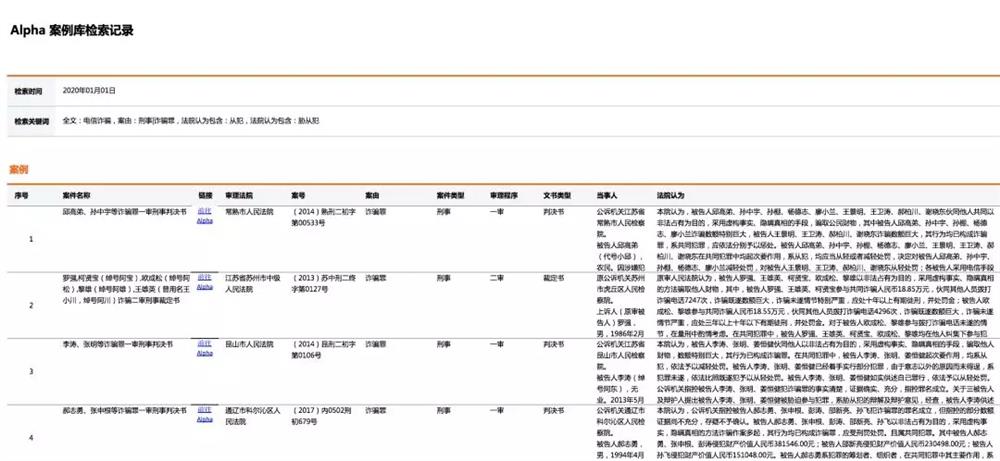

检索工具:Alpha

检索时间:2020年1月1日

检索关键词:1、全文:电信诈骗;2、案由:刑事|诈骗罪;3、法院认为包含:从犯,胁从犯;检索结果:共49个案例,下载为表格模式,作为相应的检索报告进行分析。

(二)案例梳理结果

通过查看案例分析,实践中法院对于胁从犯的认定,关键因素在于胁迫的程度,其人身自由、通讯自由、意志自由、生命健康受威胁、胁迫程度是否达到了足以使行为人不敢反抗、不能反抗、无法反抗的地步。如果没有,即使犯罪集团的管理者采取一定的限制自由的措施,仍然不构成胁迫。

观点1

现有证据无法证实存在威胁或者逼迫的内容,不认定为胁从犯

详见 :伊萨、阿朱罗·阿比奥顿·艾萨克掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益一审刑事判决书山东省日照市中级人民法院

刑事判决书 | (2019)鲁11刑初3号

观点2

能够证明有苛责现象,但是无明显的人身被威胁、控制后完全被动地参与犯罪的证据,不认定为胁从犯。

详见:谢明儒、郑景中诈骗罪一审刑事判决书苏州市姑苏区人民法院刑事判决书 | (2018)苏0508刑初705号

观点3

手机、护照、财务等被统一收走保管,但是仍具有通讯自由,出行不受限制或受一定限制,不认定为胁从犯。

详见:苏建铨、蔡镇宇、李泓弦等诈骗罪一审刑事判决书四川省眉山市中级人民法院刑事 | (2018)川14刑初20号

观点4

胁从犯所受到的胁迫必须能够达到抑制其意志自由的程度,不达到该种足以抑制其意志自由程度将不构成胁从犯。

详见:陈岗诈骗一审刑事判决书广东省珠海市中级人民法院刑事判决书 | (2019)粤04刑初3号

一审法院认为节选(一)

针对辩护人提出的被告人陈岗被胁迫从事涉案诈骗活动的意见,经查,根据刑法第28条的规定,胁从犯是被胁迫参加犯罪的人,即在他人威胁下不完全自愿地参加共同犯罪,并在共同犯罪中起较小作用的人。所谓胁迫,是指以剥夺生命、损害健康、揭发隐私、毁损财物等对行为人进行精神上的强制。胁从犯所受到的胁迫必须能够达到抑制其意志自由的程度。对胁从犯所受到的胁迫也有程度上的要求,不达到该种足以抑制其意志自由程度将不构成胁从犯。现有证据不能证实本案被告人遭受了足以抑制其意志自由的胁迫行为。因此,被告人陈岗不能认定为胁从犯,辩护人该辩护意见本院不予采纳。

观点5

财务被抢走后,选择加入而非被送走,不认定为胁从犯。

详见:王兴林、芦向华抢劫、非法拘禁一审刑事判决书

长沙市雨花区人民法院刑事判决书 | (2019)湘0111刑初321号

观点6

即未采取任何措施,也未拒绝小组成员安排,而是按要求拨打电话,且没有证据证明人身受到胁迫或控制,不认定为胁从犯。

详见:周勇诈骗罪一案二审刑事裁定书陕西省安康市中级人民法院刑事裁定书 | (2018)陕09刑终69号

观点7

虽然该诈骗集团要求成员不得随意外出、不得随意与外界联系,但提出被胁迫从事诈骗的上诉人及原审被告人多为一线、二线人员,其工作就是向外界拨打电话,且成员均定期与家人通话,并未失去与外界的联系。不认定为胁从犯。

详见:邝煜厚、杨文文诈骗二审刑事裁定书湖南省张家界市中级人民法院刑事裁定书 | (2019)湘08刑终34号

观点8

曾向窝点负责人提出回国的要求而遭到言语威胁或被要求退钱等,即便其辩解属实,也不认定为胁从犯。

详见:郑承丽、周显祥等诈骗罪一审刑事判决书温州市瓯海区人民法院刑事判决书 | (2017)浙0304刑初1159号

观点9

在境外虽受限于核心成员的管理但并未受到暴力或非暴力胁迫而产生精神上的强制,在犯罪持续期间数次、频繁拨打电话并根据业绩获取了底薪及相应提成,不认定为胁从犯。

详见:詹毅远、贺毅诈骗二审刑事裁定书广东省高级人民法院刑事裁定书 | (2018)粤刑终921号

观点10

嫌疑人自由受到一定限制,但没有选择脱离诈骗犯罪集团或采取报警等自救手段求助,继续实施犯罪行为,不认定为胁从犯。

详见:李文斌、艾亿冬诈骗一审刑事判决书宜城市人民法院刑事判决书 | (2017)鄂0684刑初244号

观点11

在境外无任何求助行为,回国亦未主动报警,不认定为胁从犯。

详见:李衡犯诈骗罪一审刑事判决书安康市汉滨区人民法院刑事判决书 | (2017)陕0902刑初377号

观点12

护照、手机被扣押,只是犯罪团伙进行自我保护的一种手段,事实上被告人未受到暴力恐吓和殴打,不认定为胁从犯。

详见:邱高弟、孙中宇等诈骗罪一审刑事判决书常熟市人民法院刑事判决书 | (2014)熟刑二初字第00533号

观点13

在严苛、暴力管控下实施犯罪行为,认定为胁从犯。

详见:佐藤刚、矢内雄太郎故意伤害、诈骗一审刑事判决书广东省珠海市中级人民法院刑事判决书 | (2014)珠中法刑二初字第8号

一审法院查明节选(一)

被告人矢内雄太郎、津村和明、菅原秀典、篠田诚在被告人佐藤刚的严苛、暴力管控下仅实施拨打电话的诈骗行为,对赃款没有实际的占有和分配,长期缺乏人身及经济自由,系被胁迫参与犯罪,是胁从犯,故被告人矢内雄太郎、津村和明、菅原秀典、篠田诚的辩护人分别提出的上述被告人系胁从犯的辩护理由成立,予以采纳。

结语

出国务工有风险, 临行之前需谨慎。作为行为人,一旦发现进入了诈骗集团,一定要首先确保自身安全,在安全确认的基础上,积极采取报警等自救手段,或者回国后报警反映情况。自救者天救之。

上一篇: 已经是第一篇了

下一篇: 已经是最后一篇了

推荐文章

相关律师

候建林

houjianlin@zhongyinlawyer.com

-执业律师