Library

我国境外务工人员跨境社保问题探析

2023.12.15

作者: 中银律师事务所 冯玉、刘思羽

一、境外务工人员面临的跨境社保缴纳困境

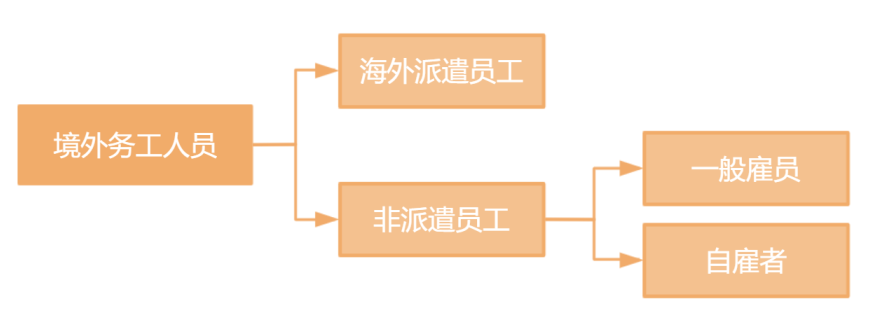

随着“一带一路”建设的推进,国内外的经济交流愈发频繁,我国境外务工人员人数大幅增加。根据中华人民共和国商务部的统计,我国2019年对外劳务合作人员共48.7万人,其中承包工程合作人员21.1万人。截至2019年末,在外各类劳务人员共计99.2万人。 受疫情影响,2020-2022年期间我国对外劳务合作人员数量有所下降。2020年我国对外劳务合作人员共30.1万人;2021年我国对外劳务合作人员共32.3万人;2022年我国对外劳务合作人员共25.9万人。但随着疫情影响的结束,我国对外劳务合作人员的流动和对外经济合作将逐步恢复活力。 境外务工人员是指并非该国国民却在该国从事有报酬活动的中国公民。境外务工人员可以划分为海外派遣员工和非派遣人员。海外派遣员工由中国境内公司聘用,并派遣至东道国工作。非派遣人员在中国境内没有用人单位,直接在东道国就业,又可以分为一般雇员和自雇者两类。前者在东道国有雇主,后者在东道国没有雇主,通常从事业务外包、承揽等业务。

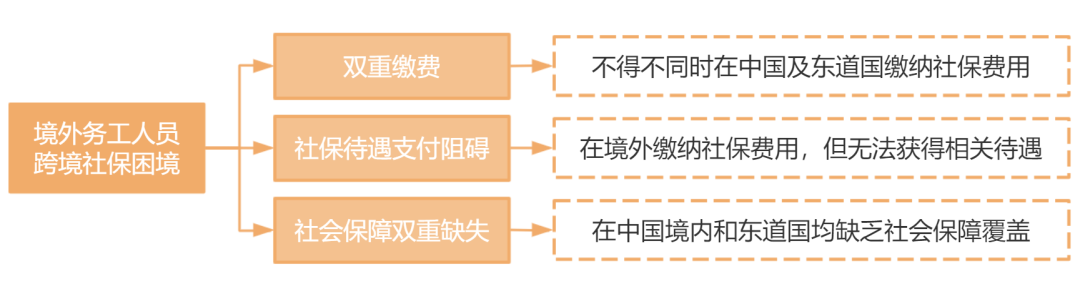

对于境外务工人员而言,可能面临的跨境社保困境主要分为以下三种。第一,双重缴费问题,即不得不同时在中国及东道国缴纳社保,以同时符合两国的劳动用工规定,这一问题在海外派遣员工群体中尤为突出。第二,社保待遇支付阻碍,即跨国劳动者虽然在境外缴纳社会保障费用,但无法获得相关待遇。这主要是跨国劳动者流动性强所导致的,许多国家的劳工签证最长有效期低于社保最低缴费年限,这便导致许多境外务工人员天然无法取得社保待遇。第三,社会保障双重缺失问题。这一问题主要体现在自雇者群体中,部分自雇者在中国境内和东道国均缺乏社会保障覆盖。

二、我国社会保障协定的发展历程及现状

为解决境外务工人员面临的跨境社保缴纳困境,国际上通行的方法是由各国缔结社会保障双边或多边协定,对境外务工人员的社保费缴纳和社会保障待遇进行协调衔接。 2001年7月12日,中国和德国正式签订《中华人民共和国与德意志联邦共和国社会保险协定》,该协定是我国与外国签订的第一项社会保险方面的双边协定,标志着中国社会保障双边合作事业的开端。2003 年,我国又与韩国就养老保险的互免达成双边协定。2003年至2011年期间,我国没有与其他国家签订社会保障合作协定。 随着“一带一路”倡议的提出,劳动力的跨国流动逐渐加快,对社会保障国际合作的需求大幅提高。另外,2011年《社会保险法》正式生效,标志着中国的社会保障制度进入成熟阶段。《社会保险法》确立了“在中国就业的外国人需依法参加中国社会保险”的规则,改变了外国就业人员不需要在我国缴纳社会保险费的状态,导致其他国家难以再享受以往不对等的单方利益,更加重视与我国的社会保障双边协定谈判工作。基于以上原因,我国自2012年至2018年顺利与另外十个国家分别签署了社会保障双边协定。 目前,我国已与12个国家签署了社会保障协定,分别为德国、韩国、丹麦、芬兰、加拿大、瑞士、荷兰、法国、西班牙、卢森堡、日本和塞尔维亚,其中与法国签署的社会保障协定尚未生效实施。自2018年至今,我国与多个国家和地区分别进行了谈判,尚未形成新的生效社会保障协定。

三、我国社会保障国际合作的特点

我国政府始终积极与各国开展社会保障合作谈判,目前,我国社会保障国际合作在实体层面和程序方面仍有待完善。具体而言,我国社会保障国际合作存在以下特点。 (一)我国社会保障协定尚处于初级阶段 1、我国社会保障协定数量较少 按照双边社会保障协定计算两次的规则,我国截至目前仅有22项社会保障协定。相比欧美国家以及社会保障合作较为发达的发展中国家,我国的社会保障协定数量仍较少。截至2000年,欧洲国家已签署了总共2500多项社会保障协定,加拿大共签署180项,美国签署了97项。而发展中国家例如土耳其截至2000年也已签署了59项社会保障协定,印度截至2017年初已签署了38项社会保障协定,菲律宾截止2018年已签署了30项社会保障协定。 2、仅有社保费互免条款而缺乏互认条款 目前,我国签署的社会保障协定仅约定了互免条款,即我国境外务工人员在中国境内缴纳社保费的情况下,可以不在东道国缴纳社保费。社会保障国际合作中通常还约定互认条款,即参保时间累计计算条款。参保时间累计计算条款是指境外务工人员回国后,其在境外缴纳社保的期限与其在国内缴纳社保的期限累计计算。但目前我国签署的社会保障协定中并未约定参保时间累计计算条款。 除了互免条款和互认条款,社会保障国际合作中通常还会约定社保费返还条款。目前我国签署的社会保障协定中,仅和瑞士约定了社保费返还条款,即我国境外务工人员在瑞士缴纳的社保费用和个人账户余额应当在其离开瑞士时予以返还。 3、覆盖的险种较为单一 对我国境外务工人员而言,目前社会保障协定的互免险种仅限于养老保险和失业保险。具体而言,我国所签署的全部社会保障协定均约定了免除我国境外务工人员养老保险费用缴纳,其中7份协定还约定了免除我国境外务工人员失业保险费用缴纳。 我国社会保障协定互免险种仅限于养老保险和失业保险的原因主要有以下三点。第一,我国社会保障制度并没有设置国际社会保障合作通常互免的残疾险和遗属险。第二,养老保险和失业保险通常无法在境外实际兑现,因此是社保费互免的首选。境外务工人员主动或被动的流动性导致了养老保险的无法兑现——境外务工人员通常不会在境外某国长时间停留,且许多国家的劳工签证最长有效期低于社保最低缴费年限。而各国的失业保险又通常不允许外籍务工人员领取。第三,医疗、生育和工伤保险通常需要在境外兑现,所以在两国相互流动的务工人员人数不对等时,较难在社会保障协定中约定互免。 4、覆盖的境外务工人员群体有限 从我国已签署的社会保障协定内容来看,其基本覆盖了海外派遣人员、船员和航空器上人员、外交官和公职人员群体。但仅有与德国、韩国、芬兰、加拿大、卢森堡签署的共5份协定覆盖自雇者,与德国、韩国、丹麦签署的共3份协定覆盖部分一般雇员,保护范围还比较有限。 (二)社会保障合作国与境外务工人员集中所在国不匹配 我国目前的社会保障双边协定主要是与欧洲国家签署,亚洲国家仅有韩国和日本,没有非洲国家。“一带一路”贯穿亚欧非大陆,我国有大量境外务工人员大量在亚洲国家和非洲国家工作,其中东盟国家更是我国境外务工人员的重要所在地。2019年末,我国境外劳务人员数量位列前十的所在国有4个东盟国家,分别为新加坡、印度尼西亚、老挝和马来西亚。然而我国至今尚未与非洲国家或东盟国家签署社会保障双边协定。我国社会保障合作国家与我国境外务工人员集中所在国的不匹配导致我国现有的社会保障协定远不能充分实现对我国境外务工人员的保护。 上述现象的存在主要基于以下三个原因。其一,欧洲国家的社会保障国际合作已较为成熟,所以我国与欧洲国家签署社会保障协定的阻碍较小。其二,社会保障双边协定要求两国均具备成熟的社会保障体系,而许多非洲国家尚不满足这一条件。其三,东盟国家虽然大多已形成了成熟的社会保障体系,却由于中国与东盟社会保障制度的差异较大、东盟国家发展不均衡导致的东盟内部社会保障合作不成熟等问题,导致我国与东盟国家较难达成社会保障协定。 (三)境外务工人员办理社保互免的程序有待进一步完善 社会保障双边协定确认了我国与11个国家的社保费互免,起初,实践中办理社保互免的程序较为繁琐,需要以邮寄方式向地方社保部门和人社部提交两次申请表,且审核没有明确期限。但随着国家社会保险公共服务平台设立“境外免缴”专栏,目前,个人或单位可以直接在网上办理《参保证明》或《法律适用证明》,办理程序更加便捷透明。 但目前,社保费互免手续的办理仍然缺乏标准化流程,极大程度依赖于劳动者自行申请的主观能动性,且劳动者或单位需自行持《参保证明》或《法律适用证明》向东道国社保部门申请社会保险费用豁免。

四、印度和菲律宾社会保障国际合作带来的启示

(一)印度签署社会保障双边协定的经验及困境 截至2017年初,印度已与19个国家和地区签署了社会保障双边协定。作为劳务输出国和发展中国家,印度在社会保障国际合作中的经验和困境能够为我国社会保障国际合作带来重要启示。 印度与法国的谈判历程体现了劳务输出型国家利用其庞大消费市场作为利益杠杆的谈判策略。印度于2007年与法国政府针对社会保障合作问题进行谈判,并用其11亿人口的庞大国内消费市场作为谈判的筹码,最终印度以“到2012年与法国双边贸易额翻一番”为条件 ,于2008年签署了与法国的双边协定,该协定于2011年生效。 然而,印度与英美两国的社会保障合作谈判并没有那么顺利。这主要是因为印度与英美的往来劳动者数量相差悬殊,英美两国可以通过往来劳动者数量差,赚取高额的社保费用。印度面临的此种困境体现出劳动者流向是两国谈判时面临的重大不平等因素,劳务输入国通常不愿推动社会保障合作。 (二)菲律宾为境外务工人员提供劳动权益保护带来的启示 菲律宾是全球最重要的劳务输出国之一,其针对境外务工人员的劳动权益保护不仅限于社会保障国际合作,更是通过设立针对海外菲律宾人的专门保险计划和建立海外劳工福利基金为境外务工人员提供保护。这为我国开展境外务工人员劳动权益保护带来了重要启示,在社会保障国际合作存在天然阻碍的情况下,我国亦可以从国内入手,一方面完善我国针对境外务工人员的社保费缴纳和互认规则,另一方面设立福利基金等作为补充手段。

五、我国境外务工人员跨境社保问题的解决思路

目前,我国境外务工人员面临的跨境社保问题主要是国际谈判进展缓慢和国内政策尚不完善,因此需要在社会保障国际合作和完善国内相关政策两方面双管齐下。 (一)推动社会保障国际合作,扩大双边协定覆盖范围 我国应当重视与东盟国家及其他我国境外务工人员重要所在国的社会保障合作,从最易达成合作的社保费用互免入手,尽快实现我国与各国社会保障双边协定从无到有的突破。 对于已经达成社会保障国际合作的国家,应当尽可能扩大协定的覆盖范围。覆盖险种方面,由于我国社会保障险种与国际普遍规则存在差异,目前可以争取的险种主要还是养老保险和失业保险。覆盖人员类型方面,除派遣人员和公职人员等,也要重视对一般雇员和自雇者的保护。最重要的还是增加社会保障国际合作的具体方式,除了互免条款以外,要大力推动参保时间累计计算条款和社保费返还条款的签署,这两项条款对于境外务工人员权益保护具有重要意义,也是国际上通用的合作条款。 在谈判过程中,可以充分利用我国作为人口大国的庞大消费市场及其他国际竞争优势作为利益杠杆,平衡和弥补劳务输入国签署社会保障双边协定的利益损失,促进达成社会保障国际合作,从而最大限度保护我国境外务工人员的劳动权益。 (二)加强与国际劳工标准的衔接,完善国内相关规定及其适用 1、充分重视与国际劳工标准的衔接 目前,我国批准的国际劳工公约数量较少。我国需要重视我国社会保障制度与国际劳工标准的衔接,适当批准国际劳工公约,从而使我国境外务工人员得到更为充分的国际劳工公约保护,同时减少我国在社会保障国际合作中的谈判障碍。 2、完善我国境外务工人员社会保障方面的规定 由劳动力流向带来的利益不均是劳务输入国和劳务输出国之间在社会保障国际合作谈判方面的天然阻碍,在社会保障国际合作推进较为困难的情况下,我国可以通过完善国内相关规定加强对境外务工人员的保护。 具体而言,可以在《中华人民共和国社会保险法》《对外承包工程管理条例》等法律和行政法规中补充关于境外务工人员社会保障的系统性规定。在我国希望推动劳动力输出,加强国际人员和经济流动的背景下,可以出台政策性意见,保护我国境外务工人员的劳动权益,对于未能做好社保衔接的境外务工人员提供补救措施。此外,亦可以参考菲律宾针对海外劳工的保护策略,设立针对境外务工人员的专项社会福利基金,为我国境外务工人员提供多维度的劳动权益保障措施。 3、建立境外务工人员管理的标准化流程 建立境外务工人员管理的标准化流程,有利于统计我国境外务工人员数据,避免因个人或单位对劳动权益保障制度的了解不足而未能在合作国享受社保费用互免待遇。如此,既能保障我国境外务工人员的利益,也能够防止社会保障双边协定流于形式,避免我国社会保障利益单方面流失。 目前,我国签署的社会保障双边协定普遍针对派遣人员和公职人员,这类群体的跨境社保标准化管理相对较容易,可以通过完善相关规定,要求派出机构统一上报境外务工人员数据,形成社保免缴手续的标准化办理流程。 同时,政府部门还可以建立境外务工人员数据库,并建立与境外务工人员的沟通反馈机制。政府部门可以设置专职部门负责境外务工人员的管理,提高我国对境外务工人员管理和保护的专业性和效率。 4、提高律师相关涉外法律服务能力 在现有的制度框架下,律师可以为跨国公司、海外劳务派遣公司提供劳务合规方面的法律服务,并针对相关制度和政策对公司进行培训。目前,境外务工人员社保费免缴制度在实施方面的阻碍主要是个人或单位缺乏对相关政策的重视,律师可以针对上述问题为公司人力部门负责人以及劳动者提供培训和服务。此外,律师亦可以为政府部门针对相关政策的制定和适用提供法律建议和法律服务。

六、总结

为保护我国境外务工人员的劳动者权益,我国目前已与多个国家签署社会保障双边协定,但我国社会保障双边协定仍存在数量较少、覆盖范围有限、缺乏互认条款等问题。为解决我国境外务工人员跨境社保问题,应当同时推进社会保障国际合作和国内相关政策的完善,充分发挥涉外律师在实践层面上的重要作用,以有效维护境外务工人员的劳动者权益,进而促进“一带一路”倡议的推进以及我国涉外人员交流和经济合作的繁荣发展。

参考文献 [1] 夏艳玲.中国—东盟社会保障合作机制研究[J].广西社会科学, 2022, (05):41-48. [2] 喻术红,郑浩.中国社会保障双边合作的发展、问题与解决路径[J].武大国际法评论,2019,3(05):23-40. [3] 谢勇才.中国社会保障国际合作:何以可能?何以可为?[J].华中科技大学学报(社会科学版),2018,32(05):107-114. [4] 谢勇才.菲律宾社会保障国际合作的主要实践及其启示[J].人口学刊,2018,40(03):42-51. [5] 李先波,李娜.“一带一路”倡议下境外务工人员权利之保护[J].湖南师范大学社会科学学报,2017,46(05):91-98. [6] 吴伟东.印度社会保障国际合作的实践及其启示[J].中国行政管理,2012,(07):95-98. [7] 刘冬梅.论国际机制对中国社会保障制度与法律改革的影响——以联合国、国际劳工组织和世界银行的影响为例[J].比较法研究,2011,(05):22-36.

上一篇: 已经是第一篇了

下一篇: 已经是最后一篇了

推荐文章

相关律师

冯玉

fengxiaoran@zhongyinlawyer.com

-高级合伙人