Library

劳动纠纷处理5大常见时效认定规则

2021.11.11

作者: 中银律师事务所 杨保全,杜向杰

一、引言

法谚曰:“法律不保护在权利上睡觉的人”,此话意为“法律不保护那些自己拥有权利却不及时行使的人”,在我国的现行法律规定中主要以时效制度体现。所谓“时效”,是指当事人因争议要求保护其合法权利的,必须在法定的期限内提出主张,如当事人未能在法律规定的期限内提出主张,其将丧失胜诉权的一种法律制度。

在案件处理过程中,灵活掌握并学会运用时效往往可以起到扭转乾坤的作用:让一个必败案件柳暗花明,让一个必胜案件满盘皆输,时效在诉讼中的重要性不言而喻。而就劳动争议而言,由于其适用时效不同于普通民事案件,且劳动争议诉求多元、劳动法律规定相对抽象等诸多因素,均导致不同的诉求在适用时效方面存在很大区别,笔者以各地司法实践案例为基础,归纳总结劳动争议领域的5个常见时效规则,以期为广大企业和打工人在劳动争议案件处理过程中提供些许帮助。

二.劳动仲裁时效的特殊性

前文已提到,之所以就劳动争议的时效问题进行归纳总结,主要因劳动领域的时效问题存在一定的特殊性、复杂性,现将劳动仲裁时效的特殊性归纳总结如下:

(一)劳动仲裁时效为1年而非3年:法律规定:根据《民法典》第一百八十八条规定:“向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定”。由此可见,民事纠纷的时效一般是三年,自知道或应当知道权利被侵害之日起计算。

劳动仲裁的时效有别于一般民事诉讼的时效,根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条,“劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。”

归纳总结:

1. 劳动仲裁时效不同于一般民事争议,其时效仅仅有1年。实践中,发生争议时,应该首先就自己的争议类型做出判断,且勿将劳动争议作为民事争议,并进而错过1年的仲裁时效。而且需要说明的是,劳动争议的仲裁处理时效是一年,在仲裁阶段如此,到了法院阶段依然适用一年的时效规则,而非部分企业认为的到了法院就变成了适用三年的时效规则。

2. 经常有被HR或者打工人咨询到:现行的《劳动法》第82条规定的劳动争议时效为何是60日,实践中到底如何掌握?根据新法优于旧法原则,因《劳动争议调解仲裁法》自2008年5月1日起施行,《劳动法》是1995年1月1日施行,故2008年5月1日后受理的案件,时效均应适用1年的标准。

(二)劳动争议的时效分为一般时效和特殊时效:法律规定:根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》该法第二十七条第四款规定:“劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,劳动者申请仲裁不受本条第一款规定的仲裁时效期间的限制;但是,劳动关系终止的,应当自劳动关系终止之日起一年内提出。”

归纳总结:

1. 劳动争议仲裁时效分为两类,一类从受到侵害之日起算一年的一般时效;一类是从劳动关系终止/解除之日起算一年的特殊时效。

2. 两类时效的区别主要是起算时间不同。起算点不同,决定着涉及实体问题的处理也影响很大。比如员工在时效范围内,可以主张在职期间多年的加班费、拖欠工资等,则不受一年时效限制。而未签劳动合同双倍工资差额、未休年假工资等诉求则因时效起算点不同,使得一旦单位提出时效抗辩,则员工方一般很难主张到更长期限的待遇。

(三)劳动仲裁时效具有一定的地域性特点:诉求多元化是劳动争议的特点之一,而由于法律层面并未分别就每项劳动诉求的时效如何进行计算进行详尽的规定,加之各地裁判机关在审理劳动争议时对于仲裁时效的掌握并不统一,这也直接导致相同的诉讼请求在不同的裁判地区就时效问题会得到不同的结果。

故,基于此司法现状,争议双方在处理劳动争议时,应首先了解当地司法裁判趋势,不能一概而论。

(四)劳动仲裁时效需在仲裁阶段提出才发生相应的法律效力:依据索引:《第八次全国法院民事商事审判工作会议(民事部分)纪要》第六条第27.当事人在仲裁阶段未提出超过仲裁申请期间的抗辩,劳动人事仲裁机构作出实体裁决后,当事人在诉讼阶段又以超过仲裁时效期间为由进行抗辩的,人民法院不予支持。当事人未按照规定提出仲裁时效抗辩,又以仲裁时效期间届满为由申请再审或者提出再审抗辩的,人民法院不予支持。

归纳总结:争议双方以超过仲裁时效予以抗辩的,应该在仲裁阶段提出,仲裁阶段未提出,在诉讼阶段提出的将不产生法律效力。

三.5个常见劳动仲裁时效问题归纳—以北京为例

(一)确认劳动关系是否适用1年的仲裁时效?确认劳动关系是否适用1年的仲裁时效在司法实践中存在不同的观点:观点一:确认劳动关系纠纷为确认之诉,不涉及实体权利处分,不适用一年仲裁时效规定。

观点二:确认劳动关系纠纷属于劳动争议受案范围,应适用一年仲裁时效的限制。就北京而言,尚未有会议纪要对此问题进行明确,部分仲裁机构确曾出现过以时效为由驳回员工提出的确认劳动关系的仲裁请求,到了法院也大都得以改变该种认定方式。目前司法实践中仍以第一种观点为主流,即认为确认劳动关系不适用1年的仲裁时效。

案例:北京市平谷区园林绿化局与徐永来确认劳动关系案 (2019)京03民终14448号法院认为:徐永来起诉要求确认其自2010年11月1日至2012年10月31日期间与园林绿化局存在劳动关系属于确认之诉。园林绿化局以徐永来的诉讼请求超过时效为由抗辩,于法无据,本院不予支持。

案例:北京红桥科技发展有限公司与刘宗智劳动争议 (2021)京01民终4478号法院认为:确认劳动关系属于确认之诉,红桥公司抗辩已超过仲裁时效,该院不予采信。

(二)未签劳动合同二倍工资的时效如何?未签劳动合同二倍工资属于对用人单位未及时与员工签订劳动合同的一种惩罚,故二倍原则上不属于劳动报酬,大部分地区认为适用普通时效,即应该在权利受到伤害之日起算,但即便认为应该适用普通时效,司法实践中关于未签劳动合同二倍工资的时效计算方式仍存在以下两种不同的观点。

观点一:从未签合同应付二倍工资当月起计算12个月,自首次主张权利之日起向前倒推一年,重叠月数为未超时效月数。

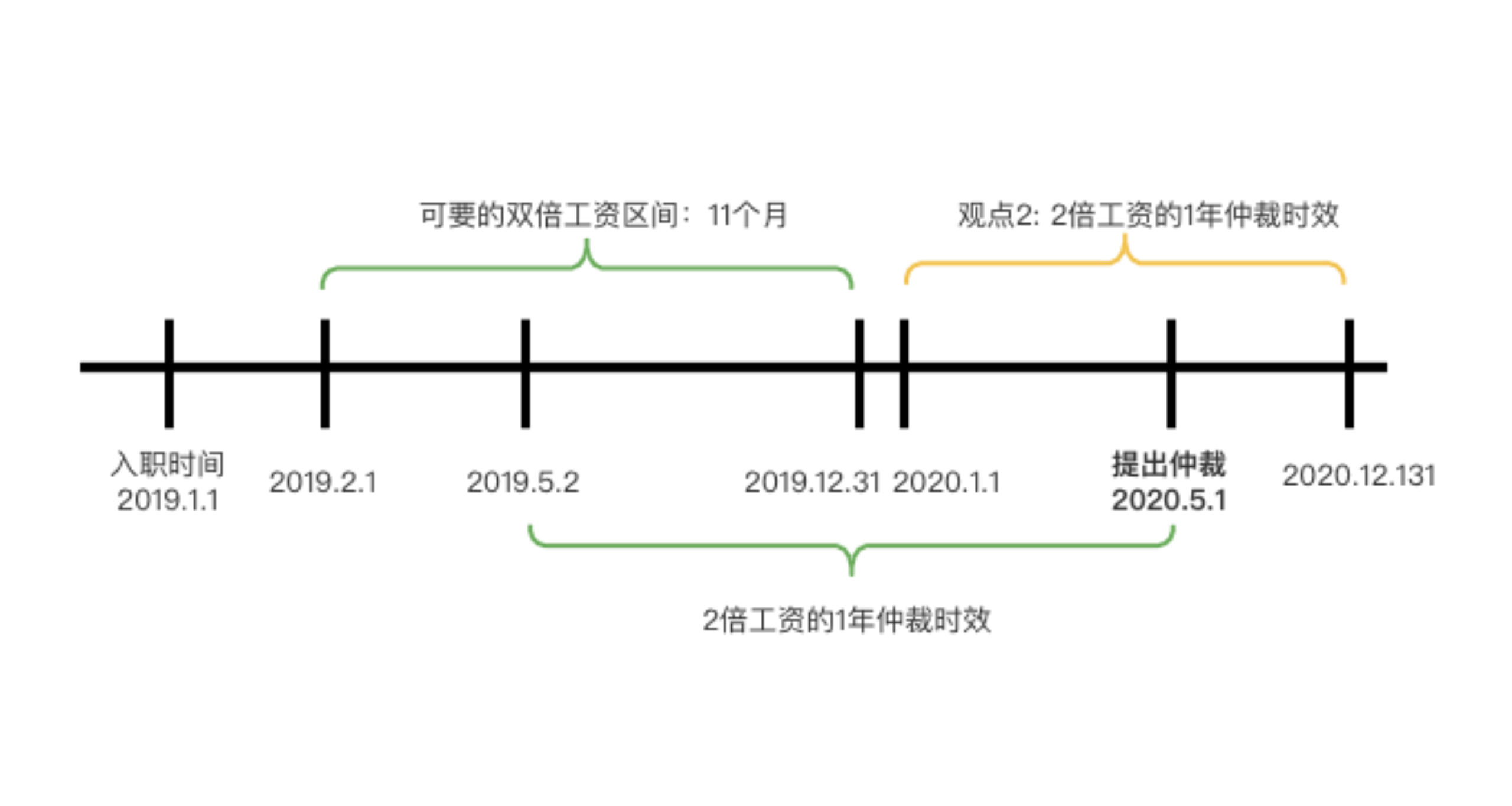

观点二:自入职满一年或签订书面劳动合同次日开始计算一年的仲裁时效期间举例说明:某员工2019年1月1日入职,至2019年12月31日入职满一年,可主张2019年2月1日至2019年12月31日的二倍工资。假设该员工2020年5月1日主张权利.

图解:

按照第1种观点:向前倒推一年为2019年5月2日,则2019年5月2日至2019年12月31日的二倍工资未经过仲裁时效期间。

按照第2种观点:则其时效自入职满1年(如中途签订了劳动合同的,则从劳动合同签订日起算)即2020年1月1日起算1年,其在2020年5月1日主张权利的,尚未经过仲裁时效,仍可主张到全部11个月的未签劳动合同二倍工资。

就北京地区司法实践而言,以观点一为主流观点。案例:杨雄与北京函数空间科技有限公司劳动争议 (2021)京02民终8978号法院认为:双方均认可在2017年9月1日至2019年4月25日期间存在劳动关系,法院对此不持异议。用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资。劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。杨雄在2019年5月27日申请劳动仲裁,故涉及2017年9月1日至2018年5月27日期间的请求已超出仲裁时效,法院对此不予支持。2018年5月28日至2018年9月30日期间双方确实未签订书面劳动合同,北京函数空间科技有限公司要求不支付该期间二倍工资差额的请求与事实不符,法院不予支持。

案例:北京清朋华友投资管理有限公司与于萌劳动争议 (2021)京01民终4309号法院认为:《中华人民共和国劳动合同法》第八十二条规定,用人单位自用工之日起超过一个月不满一年未与劳动者订立书面劳动合同的,应当向劳动者每月支付二倍的工资,故清朋华友公司应支付于萌2018年5月2日至2019年4月1日未签劳动合同二倍工资差额。依据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》第二十七条,劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。于萌于2019年6月11日就本案向仲裁委提出仲裁申请,故其要求清朋华友公司支付2018年5月2日至2018年6月11日未签劳动合同二倍工资差额的请求没有依据,法院对此不予支持,综上,清朋华友公司应支付于萌2018年6月12日至2019年4月1日未签劳动合同二倍工资差额125 965.52元。

(三)未休年休假二倍工资的时效如何?对于用人单位未安排劳动者休年假,也不向劳动者支付年休假工资报酬的情形,劳动者向用人单位追索年休假工资报酬的时效是适用一般时效还是特殊时效呢?对此问题,在实践中同样形成了两种不同的观点。

1.根据《职工带薪年休假条例》第五条第三款规定,对职工应休未休的年休假天数,单位应当按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。因此处已经将年休假界定为年休假工资报酬,故应当适用劳动报酬的特殊时效。

2.用人单位支付劳动者300%年休假工资报酬并非一般的劳动报酬,而是用人单位由于未安排劳动者年休假而应当承担的一种法律责任,因此,应当适用一年的一般时效。就此问题,北京地区有明确的会议纪要:会议纪要:北京市高级人民法院、北京市劳动争议仲裁委员会关于审理劳动争议案件法律适用问题的解答(2017年4月24日)

19.劳动者要求用人单位支付未休带薪年休假工资的,如何处理?对劳动者应休未休的年休假天数,单位应当按照该职工日工资收入的300%支付年休假工资报酬。劳动者要求用人单位支付其未休带薪年休假工资中法定补偿(200%福利部分)诉请的仲裁时效期间应适用《劳动争议调解仲裁法》第二十七条第一款规定,即劳动争议申请仲裁的时效期间为一年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。考虑年休假可以集中、分段和跨年度安排的特点,故劳动者每年未休带薪年休假应获得年休假工资报酬的时间从第二年的12月31日起算。

举例说明:2017年的年休假,最晚应该在2018年12月31日休完,其未休年假的时效起算时间2019年1月1日,时效截止时间为2019年12月31日,2020年1月1日超过仲裁时效。简而言之,2017年未休年休假的时效在2020年1月1日。

但特别需要注意的是:根据《工资支付暂行规定》第六条用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字,并保存两年以上备查。

由于法律又规定用人单位仅对2年之内的工资支付记录具有保存义务,实践中又导致年休假时效有2年之说。即实践中,起算时间自劳动者申请仲裁之日向前推两年。换言之,用人单位对于劳动者近两年的未休年休假工资已支付负有举证责任,否则需承担举证不能的不利后果。对于超过两年的未休年休假情况,劳动者主张未休的,应当举证证明。

案例:刘静等劳动争议二审 (2021)京01民终3398号对于年休假工资一节,涉案劳动合同明确约定,在职期间,高泽公司每年年底额外支付5800元作为未休当年年休假的工资,高泽公司现有证据可以证实其向刘静支付了2017年及2018年度前述款项,故刘静请求高泽公司支付2017年、2018年未休年休假工资的主张,法院不予支持。就2017年以前的未休年休假工资,因用人单位应当按照工资支付周期编制工资支付记录表,并至少保存二年备查。劳动者与用人单位因劳动报酬问题产生争议时,在二年保存期间内,由用人单位承担举证责任,超出这一期间的则应适用“谁主张,谁举证”的证明责任分配规则。本案中,刘静对此不能充分举证,且相关主张已超过仲裁时效,故法院不予支持。

案例:北京瀚金佰九号国际温泉酒店与李锦高劳动争议法院认为:就年假问题,《职工带薪年休假条例》第五条规定,职工每年享有带薪年休假是国家为了维护职工休息休假权利而赋予劳动者的权利,单位应保证职工享有年休假,用人单位安排职工年休假天数少于应休年休假天数,应当在本年度内对职工应休年休假天数,按照其日工资收入的300%支付未休年休假工资报酬。李锦高未休年假,瀚金公司应支付李锦高未休年休假工资报酬。根据《北京市工资支付规定》第十三条用人单位工资支付记录备查二年的规定,李锦高于2019年申请仲裁,其要求瀚金公司支付2017年1月1日前未休年假工资的请求已过仲裁时效。瀚金公司应支付李锦高2017年1月1日至2019年7月2日期间未休年假工资,经一审法院核算,金额为8247.17元。

综上可知,虽严格按照相关会议绩效,年休假的时效应该为3年,但由于法律同时又明确用人单位仅对近两年的工资支付情况有举证义务,所以实践中尝尝导致年休假的时效仅有2年。

(四)工伤时限问题----该问题是否成为时效,还是除斥期间,需要研究一下

1、申请工伤认定时限根据《工伤保险条例》第十七条规定,职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病,所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况,经报社会保险行政部门同意,申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的,工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。

根据上述规定,工伤认定的申请时限分为两种情形,

起算点 | 提出申请的主体 | 申请时限 |

事故伤害发生之日或被诊断、鉴定为职业病之日 | 用人单位 | 30日内 |

劳动者本人或其近亲属、工会组织 | 1年内 | |

注意:若未在法律规定的30日内提交工伤认定申请,而员工提交工伤认定申请,且被认定为工伤,则在此期间发生符合规定的工伤待遇等有关费用由用人单位负担。 | ||

2、工伤增项的期限问题《工伤保险条例》 第二十八条:自劳动能力鉴定结论作出之日起1年后,工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的,可以申请劳动能力复查鉴定。由此可知,工伤增项需要在劳动能力鉴定结论做出之日起1年后方可申请。

(五)未缴纳社保的时效问题

1、要求用人单位补缴社保的时效对于追缴企业历史欠缴的社保费是否存在时效,是否适用《劳动保障监察条例》、《行政处罚法》关于2年的时效限制司法部门观点并不统一。

观点一:认为应当受两年追究时效限制。

观点二:A、因追缴社保属于行政征收行为,故不受《行政处罚法》2年的时效限制;B、因《劳动保障监察条例》第20条所规定的2年的执法时效针对劳动保障部门对用人单位不缴纳社会保险费用的监察行为而言,其他主体不应适用。就北京地区而言,司法实践中的掌握方向同观点2,即要求用人单位补缴社保目前采取的观点是不受时效限制。

2、要求用人单位赔偿未缴纳社保损失的时效应自劳动关系解除或终止后1年内提起:案例:李佑纯与北京时代泰科净化技术开发公司劳动争议 (2021)京03民终9462号对此本院认为,劳动者达到法定退休年龄的,劳动合同终止。因用人单位未为农民工缴纳养老保险费,农民工在与用人单位解除或终止劳动合同后,要求用人单位赔偿损失的,应当自劳动合同解除或终止之日起一年内提出。本案中,李佑纯已于2016年4月3日年满六十周岁,因此关于未缴纳社会保险的补偿的诉求应当自该日起1年内提出,而本案仲裁不予受理通知书载明的李佑纯提交仲裁申请书的时间为2020年3月2日,已经超过了诉讼时效。即使按照李佑纯二审提交的申请书照片显示的落款时间2019年9月11日,亦超过了1年的诉讼时效。故一审法院以该项诉求超出诉讼时效为由予以驳回并无不当,本院予以维持。李佑纯的该项上诉理由缺乏依据,本院不予采信。

四、结语

根据本文分析可知,劳动仲裁时效可能因诉求的不同、地域的不同而面临截然相反的司法裁判观点,故用人单位和员工在面临劳动争议案件时,首先要关注劳动争议审判地的相关观点,方能让时效在诉争案件中起到真正的作用。

上一篇: 已经是第一篇了

下一篇: 已经是最后一篇了

推荐文章

相关律师

杨保全

yangbaoquan@zhongyinlawyer.com

-高级合伙人

杜向杰

duxiangjie@zhongyinlawyer.com

-执业律师